国风·追风者〡以针为笔,以线为墨,她用非遗身手描写别样的中国式狂妄

发布日期:2025-09-03 06:35 点击次数:95

七夕,是另楚寒巫在陈旧外传中相会的日子,亦然中国女性展示巧艺、祈求智谋的“乞巧节”。在这个充满狂妄与诗意的节日莅临之际,记者走进位于长宁区程家桥街说念社区文化行为中心的“上海丝绣”责任坊,对话上海市非物资文化遗产状貌“上海丝绣”代表性传承东说念主叶伟娜,听她讲明若何以针为笔、以线为墨,用指尖的非遗身手,绣出卓绝时空的中国式狂妄。

一草一木里的“巧想”

“一根丝线,最多不错劈成128股。诚然本色创作中一般只劈到16股,但那也曾细得简直看不见了。”叶伟娜坐在绷架前,一边演示劈线,一边娓娓说念来。绷架右侧放着布包形的针插,若不仔细看,简直察觉不到上头插的绣针。“上海丝绣用的是最细的12号绣针,不可靠眼睛找,得用手摸,合手起来是软的。”她笑着说,每次驱动绣前,都要用手在针插间细细摸索。入门者时时连穿线都用功,而她早已练成“以针寻线”的绝活,“用硬的针找软的线,比线找针容易得多,这是几十年练成的巧劲”。

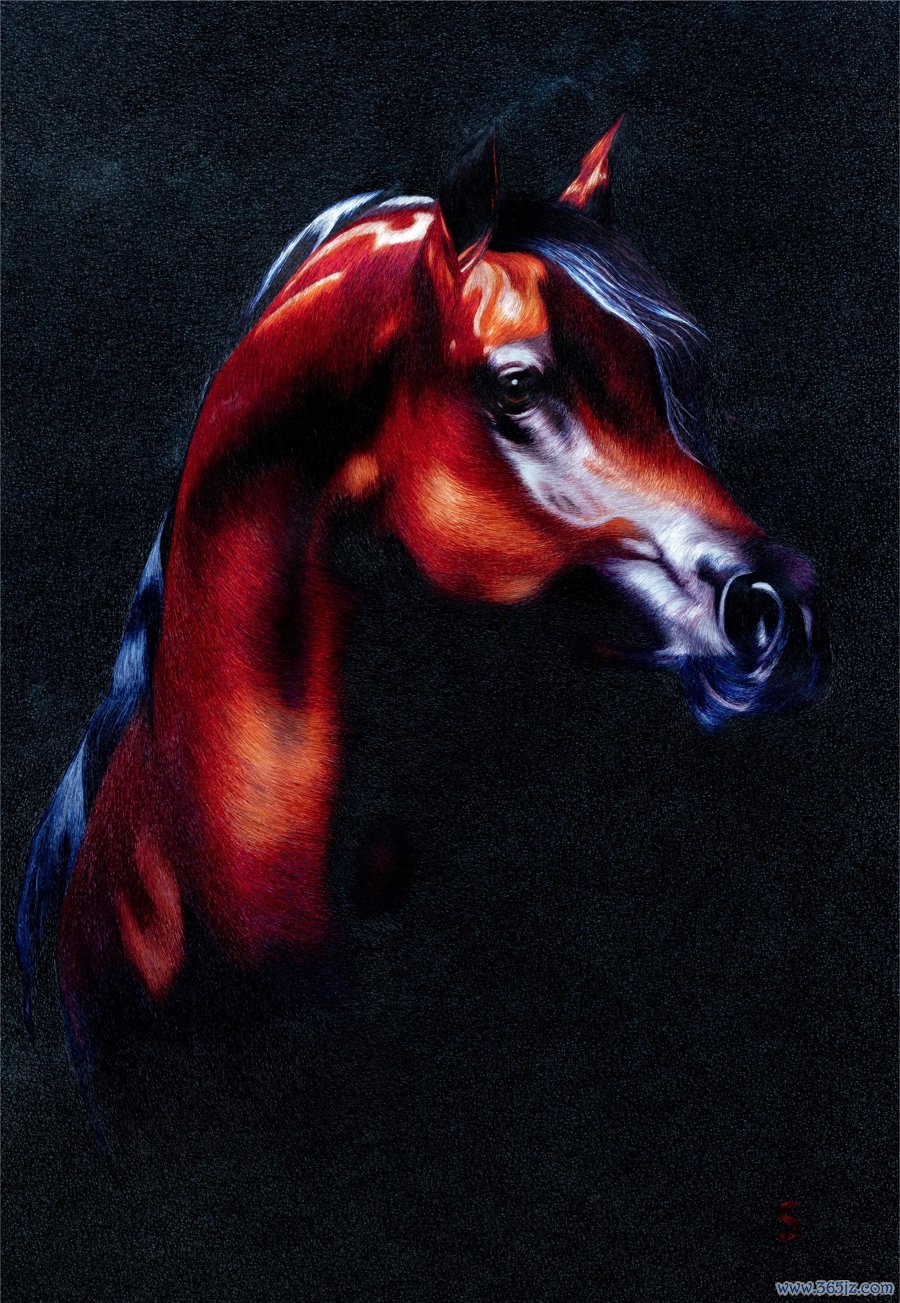

红马

红马

上海丝绣的“巧”,还体当今极为严苛的创作细节中。责任环境不可有一点风,“哪怕微风轻拂,也足以让细若游丝的线飘起来”;双手必须保持洁净干燥,不可沾湿或沾油,不然会欺侮丝线、留住陈迹;甚而要留着整都的指甲,因为那是劈线时的“自然器具”。“一宇宙来,最多也只可绣出指甲盖大小的图案。一幅作品,常常要历时几个月甚而几年智力完成。”这种“慢”,恰正是上海丝绣的灵魂场地。

叶伟娜先容,上海丝绣融汇了苏、湘、蜀、粤四大名绣之长,秉承了上海腹地顾绣的传统针法,并进一步交融工笔画、水墨画、写意画乃至油画等艺术步地,打破传统刺绣以花草、山水为主的题材局限。她还改动提议“三理合一”(画理、线理、色理)表面。以中国字画的构图当作“骨架”(画理),以丝线的粗细与排列呈现物象的肌理(线理),再通过200余种左近色丝线的渐变叠绣,收复水墨晕染的光影(色理),将“巧”升华为艺术。“就像这玉兰花,花心表情深、花瓣表情浅,得用同色系丝线从深到浅逐层绣制,至少三层智力晕出当然的渐变,不然表情就‘硬’了,失了灵气。”她轻抚绣面,指尖掠过致密的针脚。

捣练图

捣练图

藏在针线里的狂妄

“七夕是‘巧’的节日,上海丝绣是‘巧’的艺术。咱们绣的不仅是图案,更是中国东说念主藏在针线里的狂妄。”从事丝绣做事五十余年,叶伟娜说念出了这项非遗身手与传统节日之间的深层纠合。在她看来,“上海丝绣的狂妄,是一种‘以针为笔,以线为墨’的东方诗意,它不张扬,却含蓄、缜密而历久。”举例,为发扬雀鸟羽毛的色泽,绣娘需将一根丝线劈成64股细丝,再分层施绣。这极致工艺的背后,是耐性、专注与情怀的凝华。常见的“鸳鸯”“双飞燕”等纹样,则将情怀委用于物,契合了中国式狂妄中“托物言志”的传统。

郎世宁《桃花双雀》

郎世宁《桃花双雀》

叶伟娜说,古代女子借七夕祈求巧技,而上海丝绣正是女性智谋与审好意思的凝结,是乞巧文化在工艺维度确现代延续,它秉承了“以针验巧”的身手传统内核,将女性对“巧艺”的追求转机为系统的艺术谈话,不仅延续了节日内涵,更将“乞巧”升华为不朽的艺术。她至极提到了作品《灵通》,以红色丝线绣出玫瑰,既标志爱情,也隐喻女性力量的灵通。“有东说念主以为这些题材太斗胆,但狂妄不仅仅风花雪月。女性的刚烈、生命的好意思好,是更安靖的狂妄。”

如今,责任坊也会和社区配合,在七夕时分举办“绣香囊”等体验行为,让身手在新步地中繁华期许。“但愿以此让更多东说念主,尤其是年青东说念主,感受到针线背后的文化与情怀。”

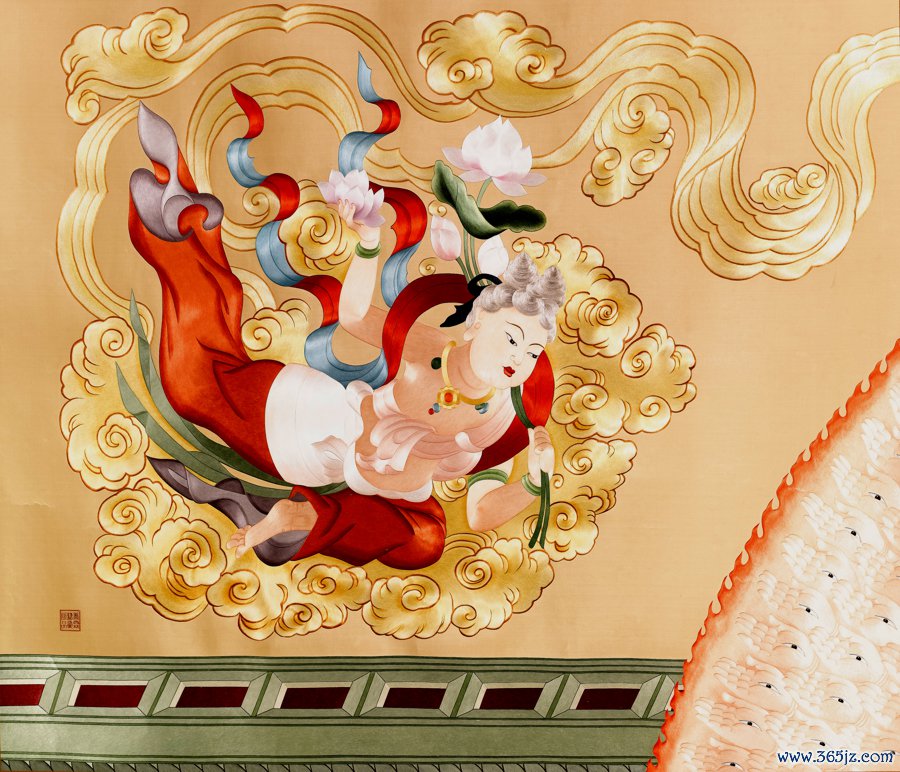

敦煌飞天

敦煌飞天

让巧艺“活”在当下

谈及传承,叶伟娜坦言,上海丝绣学习周期长、收效慢,仅劈线、穿针就需训练数月,“好多东说念主难以对峙”。令她沸腾的是,她惟一的门徒姜文魁已随她研习16年,并于客岁获评首批“上海市非遗后生东说念主才”。频年来,通过“非遗进校园”等状貌,叶伟娜与姜文魁络续走进中小学、做事院校和大学,开设丝绣课程。此外,他们还借生长宁区“非·长传习工坊”、市民夜校等平台按时教养。“我不指望每个东说念主都能成为传承东说念主,但但愿播下种子。惟有有东说念主答应学,我就答应教。”

叶伟娜和门徒姜文魁

叶伟娜和门徒姜文魁

跨界交融是上海丝绣延续生命力的关节。叶伟娜提到,频年来,上海丝绣已与先锋、家居、文创等界限伸开配合,推出高等定制衣饰、国礼筹划及新登科生涯用品。异日还将鼓励与外洋品牌的联名配合,进一步拓展阛阓与公众影响力。“传承不是复制,而是改动。”她饱读动年青东说念主从体验驱动,感受一草一木中的匠心与宁静,以开宽心态将传统与现代迷惑,让上海丝绣不再是成列于博物馆的艺术,而是可穿、可用、可融入生涯真是凿存在。